家づくりやリフォームを考えるとき、「家相」という言葉が気になる方も多いのではないでしょうか。

なかでも“やってはいけない家相”を知っておくと、玄関や水回り、色の選び方まで注意しやすくなります。

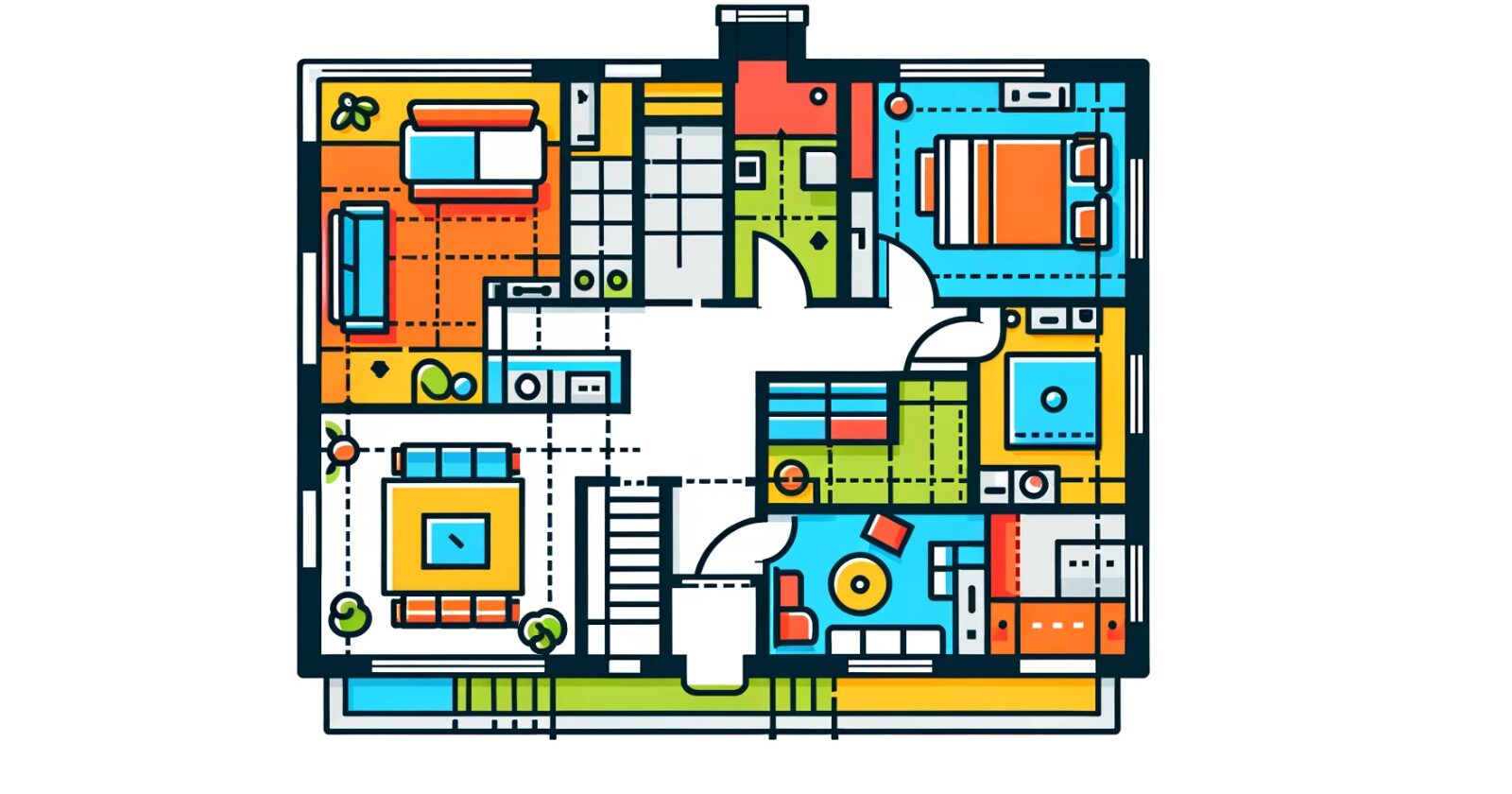

本記事では、方位やレイアウトの基本を押さえながら、避けたいポイントとその対策方法をわかりやすく解説。

暮らしやすさと運気アップの両立を目指す方は、ぜひご覧ください。

やってはいけない家相7選を徹底解説!

早速ですが、やってはいけない家相を7つ紹介します。

今回紹介するのは以下の通りです。

- 家相における方位の基礎を理解する

- 水回りの配置でやってはいけないこと

- 玄関位置のタブー

- 火回りで避けるべきレイアウト

- 生活動線と家相の関係

- やってはいけない色使い

- 子ども部屋・寝室でのタブー

家相における方位の基礎を理解する

家相の基本となる要素として、まずは北東・南西といった凶相の方位や、家全体のバランスをどのようにとるかが重要視されます。

ここでは、注意する方位について解説します。

北東・南西の凶相に注意する

家相を考えるうえで最も重要とされるのが方位です。

家の中心点から北や南といった方向を正しく把握し、玄関や主となる部屋を配置することで、家族の運気や健康運が左右されるといわれています。

特に北東や南西は凶相の方位とされ、大切な空間を置くことでトラブルを招く可能性があるため注意が必要です。まずは正確な方位を理解し、家相を乱さない配置を心がけましょう。

必要以上に恐れるのではなく、正しい知識をもとにバランスのよい間取りを目指すことが大切です。

管理人

管理人家相や風水を語るうえで必ず意識すべきは「方位」です。北東や南西が凶相とされている点は覚えておきましょう。

家の中心と全体バランス

家相における方位を正しく理解するには、単に地図上の北や南を見て判断するだけでは不十分です。

建物の中心をどこに取るか、周辺の地形や道路の位置関係など、総合的な視点が求められます。たとえば玄関だけを吉方位にしても、他の部屋が凶方位ばかりに偏ってしまえば、家全体の気のバランスが乱れがちです。

また、凶方位のすべてが必ずしも悪影響を及ぼすわけではありませんが、長時間過ごす部屋を配置すると不安を感じやすくなる可能性があります。家族の暮らし方を踏まえ、全体像から方位を見直すことが大切です。

すべてを完璧にするのは難しいですが、特に長時間過ごすリビングなどは意識したいですね。

水回りの配置でやってはいけないこと

水回りは家相のなかでも注意が必要とされる空間です。湿気やにおいが気の流れに影響を与えやすく、凶相と重なることでトラブルを招く可能性があります。

北東や南西への水回り設置

キッチンや浴室、トイレといった水回りは、湿気が多く家相のなかでも注意が必要とされる場所です。

特に北東や南西の凶方位に水回りを置くと、健康面や人間関係に悪影響が出ることがあるといわれています。さらに、トイレや浴室を家の中心に近い場所に配置するのも避けたいポイントです。

においや湿気が家中に広がりやすく、運気が下がる原因にもなりかねません。

水回りの位置を決める際は、家相的な方位の意味を理解しながら、換気や清潔さを保ちやすい配置を意識することが大切です。

玄関付近のトイレ・浴室

もうひとつのタブーとされるのが、玄関付近にトイレや浴室がある間取りです。

家に入った瞬間に水回りが見えてしまうと、気の流れを悪くし、来客に与える印象もよくありません。家族しか使わない場所であっても、家の“顔”となる玄関近くにはなるべく配置を避けるのが基本です。

どうしても玄関近くに水回りを設けざるを得ない場合は、しっかりとしたドアを設置し、換気扇や消臭対策を強化しましょう。ちょっとした工夫でも悪い気を分散し、日常生活でのストレスを軽減できます。

玄関位置のタブー

玄関は家の“顔”とも呼ばれ、外からの気が入る入り口として非常に重要な場所です。

ここでは、玄関配置のタブーや注意点について具体的に解説します。

鬼門・裏鬼門の玄関とは

玄関は家に入る気の流れを大きく左右する重要なポイントです。とりわけ凶方位に玄関を配置すると、せっかくの良い運気を取り込めず、家の中に悪い気が溜まりやすくなるといわれています。

たとえば、鬼門(北東)や裏鬼門(南西)に玄関がある場合、家庭内でのトラブルや金銭面の不安が増すとされることもあります。

ただし、土地の形状や建物の構造上、玄関の位置を大きく変えられない場合もあるでしょう。そうしたときには、風水グッズや観葉植物、照明で玄関まわりを整え、気の流れを補うことが大切です。

すべてを対策するのは難しいですからね。そこは風水を活用して対策するのが理想です。

直線的なドア配置の問題

もうひとつ注意したいのが、玄関ドアを開けた瞬間、視線が家の奥まで一直線に通る間取りです。

これは気が入ってきてもすぐに抜けてしまうとされ、幸運が定着しにくい可能性があります。また、玄関に大きな鏡を正面配置することも、気を反射してしまうため推奨されません。

鏡を置く場合は横壁に設置し、ドアを開けた正面に映り込まないよう工夫しましょう。玄関は家相や風水のなかでもとりわけ重要視される場所なので、こまめに掃除して明るく保つことも運気アップには欠かせません。

火回りで避けるべきレイアウト

火回りは家相において“エネルギー”を象徴するとされ、コンロや暖炉などが配置されるエリアです。

凶方位のコンロ配置

火回りとはキッチンやコンロ、暖炉など火を扱う場所を指し、家相においてはエネルギーを象徴するといわれています。凶方位にコンロがあると、家族の健康状態を崩したり、イライラやトラブルが増える可能性があるとも考えられています。

特に北東(鬼門)や南西(裏鬼門)に火回りを配置するのは避けたいところです。どうしても配置せざるを得ない場合は、換気を十分に取り、明るい色の内装を使うなどの工夫で緩和できる場合もあります。

火回りは家全体の“気”に直結しやすいため、配置だけでなく日々の清掃や換気も欠かせません。

水回りとの距離と動線

火回りは水回りとの距離が近すぎると気が衝突しやすく、家相的に見ても好ましくないとされます。たとえば、コンロのすぐ隣にシンクがあると便利な反面、水の気と火の気がぶつかってトラブルや不安定が生じやすいという考え方です。

また、廊下や出入口が火回りを横切る動線も避けるべきとされています。頻繁に人が通る場所に火回りがあると、落ち着かないだけでなく、家の中心に安定した気をもたらしにくいという理由です。少し配置を変えるだけでも、火のエネルギーを上手に取り込める間取りに近づくでしょう。

生活動線と家相の関係

家相を意識するときに見落とされがちなのが、実際の暮らしをスムーズにする「生活動線」です。ここでは、動線を考慮しない間取りがもたらすリスクと、リビングやダイニングに関する注意点を解説します。

動線を考えない間取りのリスク

家相を考えるときに見落としがちなのが、家族が実際にどのように動くかという「生活動線」です。

方位だけを気にして部屋を配置した結果、生活動線が極端に長くなったり、行き来にストレスを感じるようでは本末転倒です。家族が日常的にどこを通り、どの部屋で時間を過ごすかを意識することで、自然と使いやすい間取りになり、気の流れもスムーズになります。

やってはいけない例として、廊下が暗く長すぎて空気が滞りやすいレイアウトが挙げられます。適度な広さと光を確保し、家相的にも開放的な動線を作ることが重要です。

リビング・ダイニングの配置

リビングやダイニングといった家族が集まる部屋は、家の中心に近い方が良い運気を得られるとされています。たとえば家の一番奥にダイニングを置いてしまうと、家族同士のコミュニケーションが減るだけでなく、廊下を往復するたびに面倒を感じやすくなるかもしれません。

結果として部屋を有効に使えず、家族の気がバラバラに散ってしまうことも。生活動線を考慮しつつ方位にも配慮した間取りは、負担を減らし気の巡りを良くしてくれます。見通しのよい通路や明るい共有スペースを意識して、家族みんなが心地よい動線を作りましょう。

やってはいけない色使い

家相では、空間の色遣いが運気や居心地に影響を与えると考えられています。強い色や極端なモノトーンは気の流れを乱しやすいので要注意です。

派手すぎる色と凶方位

家相では、部屋の配色が住まいの雰囲気や運気に影響するとされています。

凶方位の部屋に真っ赤や真っ黒などの強い色を多用するのは、やってはいけない典型例です。強烈な色は気の流れを乱し、落ち着きを失わせる可能性があります。

特に北東や南西など敏感な方位に派手な色を使いすぎると、家族のケンカやモチベーション低下などネガティブな影響を呼び込みかねません。

部屋の用途や方位を考慮しながら、彩度の低い色やパステルカラーなどを上手に取り入れて、全体の調和を保つよう心がけましょう。

極端なモノトーンの落とし穴

一方、家全体を白や黒だけで統一すると、メリハリがなく冷たい印象を与える場合があります。

もちろんモノトーンコーディネート自体はスタイリッシュですが、家相の観点から見るとメリットばかりではありません。

たとえば、北側の部屋に黒系の家具を詰め込みすぎると、空間が暗くなり気が滞りやすいといわれています。逆に南側の部屋に白ばかりを使いすぎると、まぶしさや温度感の違いで落ち着かない可能性もあります。

色を選ぶときは、適度にアクセントを加え、家相的にも快適さを維持するバランスが大切です。

子ども部屋・寝室でのタブー

子ども部屋や寝室は、家族が休息や勉強を行う重要な空間です。家相的に避けるべきポイントを解説します。

鬼門・裏鬼門に子ども部屋

子ども部屋や寝室は、一日の疲れを癒やす重要な空間です。ところが家相の観点では、鬼門(北東)や裏鬼門(南西)にこれらの部屋を配置すると、睡眠の質が下がったり、落ち着いて過ごせないという説があります。

とくに子ども部屋の場合、学習への集中力や家族とのコミュニケーションにも影響が及ぶ可能性があるため注意が必要です。また、ドアを開けた正面にベッドや机があるレイアウトも、気がスムーズに流れず落ち着きを欠くといわれています。

絶対的な禁忌ではないにしろ、普段の勉強や就寝がスムーズに行えるよう、方位や家具配置を見直してみるとよいでしょう。照明やインテリアに明るい色を取り入れることで、多少の凶相を緩和することも可能です。

狭い空間でもできる改善策

子ども部屋や寝室に家相的に「避けたいポイント」があっても、土地や建物の構造上、どうしてもその部屋を凶方位に配置せざるを得ないケースもあるでしょう。

そんなときは、室内の整頓と清潔感が重要となります。散らかった環境では、気の巡りが滞りやすいと考えられているため、定期的に片付けと換気を行うだけでも違いが出てくるかもしれません。

また、カーテンの色をパステルカラーや淡いグリーン系にする、ベッドカバーやラグを温かみのある素材に変えるなど、小さな工夫でも居心地が大きく変わります。

家相の理論をすべて遵守できなくても、部屋そのものを快適に保つことで、リラックス効果を高め、凶方位のデメリットを和らげることができるのです。

凶方位を気にしすぎると家なんか作れません。その部屋をどうやって対策するかが重要だと思いますね。

やってはいけない家相についてのよくある質問

Q1. 玄関の方位が凶相でも対処法はありますか?

A1. 玄関ドアの位置や形状を大きく変えるのは難しいですが、鏡や照明、観葉植物を用いて気の流れを整える方法があります。たとえば玄関に小さな鏡を置き、暗くなりがちな空間を明るい色合いのインテリアで補うだけでも、凶方位の悪影響を緩和できるといわれています。

Q2. キッチンを北東に配置している場合、すぐに引っ越すべきでしょうか?

A2. 北東は鬼門と呼ばれ敬遠される方位ですが、換気や清掃を徹底する、明るい色を取り入れるなどで家相を補えます。日々の使い方や清潔感の維持が大切なので、まずは間取り変更以外の対策から試してみるのがおすすめです。

Q3. 家相のタブーをすべて守るのが難しいときは?

A3. すべてを完璧に守るのは現実的に難しいケースも多いでしょう。そんなときは、家相の考え方をヒントに小さな調整を加え、暮らしやすさを重視することがおすすめです。インテリアの配置や色づかいを少し変えるだけで、家族の気分や雰囲気が大きく変わる場合もあります。

まとめ

家相における“やってはいけない”ポイントは、方位、水回り、玄関、火回り、生活動線、色使い、そして子ども部屋や寝室など多岐にわたります。凶方位に大切な部屋を配置したり、玄関や火回りを不適切な場所に置いたりすると、家庭運が乱れるきっかけになるともいわれています。

ただし、家相はあくまで一つの指標であり、すべてを完璧に守るのは難しい場合もあるでしょう。大切なのは、実際の暮らしやすさと家相を上手に両立させることです。たとえば、玄関まわりに緑を置く、換気を徹底する、家具の色を見直すなど、小さな工夫から始めるだけでも気の流れが改善し、家族が安心して暮らせる環境に近づきます。

不安になりすぎず、必要な部分をうまく取り入れながら、最終的には自分たちに合った快適な住まいづくりを目指してください。

コメント